モーツァルト ピアノ協奏曲の旅~あなたは何番がお好き?

2023.07.20 特集 飯尾 洋一

指揮者の井上道義の「ホールの空間に合うモーツァルトの音楽を、大阪フィルのメンバーと創り上げたい」という発想から生まれた新シリーズが始動します。モーツァルトのウィーン時代のピアノ協奏曲は、どれも名曲ばかり。2つのランキングを基に、その魅力に迫ります。

27曲どれも傑作!

「これはもう神曲!」。ダンテの「神曲」(しんきょく)ではない。「神曲」(かみきょく)だ。モーツァルトのピアノ協奏曲はすべてが「神曲」だと思っている。第27番まであるのに、どれもこれも傑作ばかり。

が、そのなかでもどの曲が最高かという話になると、これが人によって案外と違う。以前、ある音楽業界の先輩から「モーツァルトのピアノ協奏曲でどれが好きか」という話題を振られて、そのときハマっていた「第25番!」と即答したら、「えっ、25番? そんな人、今までにひとりしかいませんでしたよ」と言われてしまった。第25番、祝祭性にあふれた冒頭なんて最高にハッピーだし、少し大柄でさっぱりした感じが大吉……と思ったのだが、そんなものなのか。

では、数ある傑作のなかでも世間的に最高に人気の高い曲はどれなのか。なんとなく想像はつくものの、漠然とした印象ではなく、はっきりとしたランキングとして人気を可視化してみたい。というわけで作ってみたのが、表のようなランキングだ(ジャジャーン!)。

表はふたつある。【表1】はレコーディング数ランキング。これは2023年6月中旬時点のナクソス・ミュージック・ライブラリーにおける配信数をもとにしたランキングだ。古今のすべての録音を網羅しているわけではないにせよ、母数はそこそこ大きいので、曲ごとの人気を比較するには十分だろう。

※2023年6月中旬現在でのNaxos Music Libraryの登録数をカウント。対象は第9番以降の独奏ピアノ協奏曲。同一音源が複数タイトルでリリースされている場合も一つとしてカウント。

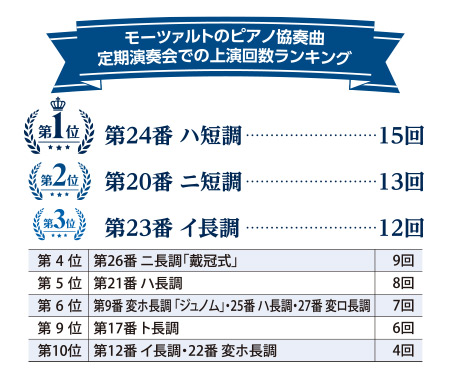

【表2】は日本における実演ランキング。日本オーケストラ連盟の資料にもとづいて、2012年から21年までの10年間について、オーケストラの定期演奏会で演奏された回数をカウントしている。こちらも参考資料として見てみよう。

※対象は2012年~2021年の10年間のオーケストラ定期演奏会。日本オーケストラ連盟の資料にもとづく。

やっぱり短調が好き!

さて、人気ナンバーワンに輝いたのはどの曲か。レコーディング数ランキング第1位は第20番ニ短調! 2位とは10タイトル以上の差をつけての完勝だ。実演ランキングを眺めてみると、こちらは第20番ニ短調は第2位で、第1位を第24番ハ短調に譲っている。モーツァルトの全ピアノ協奏曲のなかで、短調作品は第20番ニ短調と第24番ハ短調の2曲しかない。にもかかわらず(あるいは、だからこそ?)、この2曲がレコーディングと実演で1位を分け合っているのが興味深い。私たちは短調のモーツァルトが大好きなのだ。交響曲の分野でも似たようなことが言えると思うが、モーツァルトの短調作品にある豊かなパッションや悲劇性、陰影の豊かさ、強い感情表現には抗しがたい魅力がある。

続いて、レコーディング部門の第2位は第23番イ長調。惜しくも1位を逃してしまったが、この曲を最高傑作として挙げる人は少なくないのでは。しなやかな第1楽章から躍動感あふれる第3楽章まで、すべてが整っており、まさに天衣無縫。第2楽章アダージョが嬰ヘ短調なので、ひそかに「短調のモーツァルト」成分も満たせるのがうれしい。同曲は定期演奏会部門でも第3位で、やはり人気が高い。

レコーディング部門の第3位は第21番ハ長調。清澄で透明感あふれた傑作である。もちろん、この曲も上位に来るとは思ったが、トップ3の一角を占めるまでの人気を誇っていたとは。定期演奏会部門では第5位。第2楽章は昔の映画「みじかくも美しく燃え」で使用されて有名になった。この映画が今の日本で顧みられることは少ないと思うのだが、海外盤では曲名にElvira Madigan(「みじかくも美しく燃え」の原題)の愛称を添える例が珍しくない。やはり絶美の第2楽章の存在感は大きい。

初期と晩年。どちらも人気作!

これに続くのが、第4位の第27番変ロ長調、第5位の第24番ハ短調、第6位の第9番「ジュノム」変ホ長調。マラソンにたとえるなら、先頭集団を追いかける第2集団といったところか。第27番変ロ長調はモーツァルトが世を去る年に書かれた最後のピアノ協奏曲。晩年の作品という点で独自の価値を持つ。晩年といっても35歳目前の若さなのだが、聴く側は勝手なもので、作品に諦観のようなものを読みとらずにはいられない。祝祭性は感じられず、澄んだ詩情にあふれ、簡潔で淡々とした様子がたまらない。まあ、実際にはたまたまその頃、景気が悪くて気分が冴えなかっただけとか、そういう可能性もあるのかもしれないのだが。第5位の第24番ハ短調は実演ランキングで第1位を取っている割にはやや低めだが、同じ短調作品の第20番ニ短調とはまた違ったメランコリックな魅力がある。第6位に比較的初期の第9番変ホ長調「ジュノム」が入っているのはよくわかる。1777年という作曲年代を疑いそうになるほど、成熟度が高い。第2楽章がハ短調で「短調のモーツァルト」成分入りなのも強み。モーツァルトを得意としたアルフレート・ブレンデルが引退する際、「フェアウェル・コンサート」で弾いたのがこの曲だった。

どれもが個性豊か。

3番手グループは第7位の第17番ト長調、第8位の第25番ハ長調(やっと来た!)、第9位の第12番イ長調、第10位の第22番変ホ長調あたりまで。はつらつとした喜びにあふれた曲が並ぶ。第17番ト長調はモーツァルトがペットとして飼っていたムクドリが第3楽章の主題をさえずったというエピソードで知られる。第12番イ長調の「上機嫌さ」は尋常ではない。爆発的なエネルギーを感じる。第22番変ホ長調は祝祭性という点で随一。シンフォニックでスケールが大きい。

レコーディング数ランキングを眺めると第26番ニ長調「戴冠式」がなかなか出てこない(第12位)のだが、実演ランキングでは第4位に入っており、両者の乖離が目立つ。比較的簡潔に書かれた曲だが、日本人好みの要素があるのだろうか? これは小さな謎。ともあれ名曲にはちがいない。宝箱のなかからお気に入りを見つけるようなもので、モーツァルトのピアノ協奏曲ではどれを選んでも貴重な宝物しかないのだ。

住友生命いずみホールでは、10月4日の「モーツァルト ピアノ協奏曲の旅 ウィーン編Vol.1」を皮切りに、毎回異なるピアニストと指揮者で、ウィーン時代のモーツァルトのピアノ協奏曲(第11番から第27番まで)をシリーズで取り上げる。初回は阪田知樹のピアノ、井上道義指揮大阪フィルによる第24番ハ短調。さっそく実演ランキング第1位の曲が登場して、その人気を裏付けることになった。一曲一曲の魅力を再確認しながら、モーツァルトの無尽蔵の才能に感嘆したい。

ジュピター201号掲載記事(2023年7月12日発行)

関連記事はこちら

モーツァルト ピアノ協奏曲の旅~あなたは何番がお好き? あなたは何番がお好き?作曲家別交響曲ランキング【第1回】 メンデルスゾーン あなたは何番がお好き?作曲家別交響曲ランキング【第2回】ブラームス あなたは何番がお好き?作曲家別交響曲ランキング【第3回】 ベートーヴェン あなたは何番がお好き?作曲家別交響曲ランキング【第4回】 チャイコフスキー あなたは何番がお好き?作曲家別交響曲ランキング【最終回】モーツァルト

プロフィール

音楽ジャーナリスト

飯尾 洋一

音楽ジャーナリスト。著書に『マンガで教養 やさしいクラシック』(朝日新聞出版)、『クラシックBOOK この一冊で読んで聴いて10倍楽しめる!』(三笠書房)、『クラシック音楽のトリセツ』(SB新書)他。テレビ朝日「題名のない音楽会」音楽アドバイザー、ANA機内プログラム「旅するクラシック」監修。ブログ発信中。

関連公演情報

- モーツァルト ピアノ協奏曲の旅《ウィーン編》Vol.1

- 2023.10.4(水) 19:00

開場18:30

開演19:00

井上道義(指揮)

阪田知樹(ピアノ)

大阪フィルハーモニー交響楽団

W.A.モーツァルト:

歌劇《フィガロの結婚》序曲 K.492

ピアノと管弦楽のためのロンド ニ長調 K.382

交響曲 第35番 ニ長調 K.385〈ハフナー〉

ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調 K.491

関連公演情報

- モーツァルト ピアノ協奏曲の旅〈ウィーン編〉Vol.2

- 2025.10.16(木) 19:00

開場18:30

開演19:00

下野竜也(指揮)

務川慧悟(ピアノ)

大阪フィルハーモニー交響楽団

W.A.モーツァルト:

ディヴェルティメント ヘ長調 K.138

交響曲 第25番ト短調 K.183

ディヴェルティメント 変ロ長調 K.137

ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466