私のバッハ、この1曲【第3回】 那須田 務(音楽評論)

2025.07.18 インタビュー 連載 那須田務

「私のバッハ、この一曲」が「究極の一曲」ならば、《ロ短調ミサ曲》だし、受難曲やカンタータも外せない。ルター縁のアイゼナハに生まれ、生涯の多くをライプツィヒのカントルとして過ごしたバッハにとってこれらの作品の持つ意味は計り知れない。筆者にもそれこそ魂的に共感できるものだが、《ロ短調ミサ曲》は前回、松井亜希さんが素晴らしい原稿を書かれているし、受難曲もすでに様々なところに書き、教会カンタータは単行本を上梓したばかり。これまでのバッハ体験をあれこれ考えているうちに、中学生の頃に聴いた《ブランデンブルク協奏曲第5番》のレコードを思い出した。

若き日の《第5番》との出会い

当時、家の居間に『世界の名曲』(世界文化社)という全24巻のレコードがあった。そのなかの「バッハの名曲集」に《ブランデンブルク協奏曲第5番》が入っていた。レコードはずいぶん前に遺失したが、ネットで調べたら、どうやらヴィンシャーマン指揮ドイツ・バッハ・ゾリステンが1970年初頭に杉並公会堂で録音した音源のようだ。当時はイ・ムジチなど室内合奏団が人気で、ヴィンシャーマンらもたびたび来日して日本のファンにバッハを聴く喜びを教えてくれていた。と、訳知り顔で書いたが、その頃筆者は中学生、将来フルーティストになることを夢見ていた笛吹少年の関心事はフルートで、ランパルら華やかなフランス系と違って、硬めの音色で素朴ないかにもドイツ風。こういうフルートもいいなと思ったものだ。もし上記の録音だとすれば、そのLPのフルート奏者は当時ベルリン・フィルのメンバーでもあったペーター・ライデマイスター。ちなみにチェンバロはゴットフリート・バッハ(作曲家との関係は不明)。ヴァイオリンは当時24歳のライナー・クスマウル(後にベルリン・フィルのコンサートマスター。樫本大進らを指導し、教育者としても名を馳せた楽界の泰斗だ)。解説書の風景写真やエッセイを通してバッハとドイツへの憧れを募らせたが、漠然と感じた「ドイツ風」の印象は、実は音楽のアーティキュレーションや言葉と密接な関係にあるなど当時はまったく知る由もなかった。

世界の名曲 第22巻 バッハ名曲集(世界文化社)

ドイツ留学と古楽演奏の衝撃

これについて身をもって知ったのは、音楽大学卒業後に留学したドイツのケルンでのことだった。音楽大学で古楽器を、総合大学で音楽学を専攻した筆者は、バッハの宗教曲を聴く楽しみを知ると同時に、最先端の古楽演奏に触れた。なかでもケルンのギュルツェニヒホールで行われたレオンハルト・コンソートの《ブランデンブルク協奏曲》のコンサートが忘れられない。第3番から第6番までの4曲を各パート一人でレオンハルト(チェンバロ)、ブリュッヘン(フラウト・トラヴェルソとリコーダー)、シギスヴァルト(ヴァイオリン)とヴィーラント・クイケン(チェロ、ヴィオラ・ダ・ガンバ)、ビルスマ(チェロ)ら錚々たるメンバーが弾いていた。風に乗って舞い上がるような颯爽とした演奏に、カルチャーショックにも似た感動を覚えたものだ。自分で演奏してみると分かるが、古楽器は発音も響きも軽い。だからモダン楽器に比べてテンポが速くなる。また、18世紀以前の管楽器の教則本では、発音はアーティキュレーションに分類され、言葉の子音と母音に置き換えて説明される。

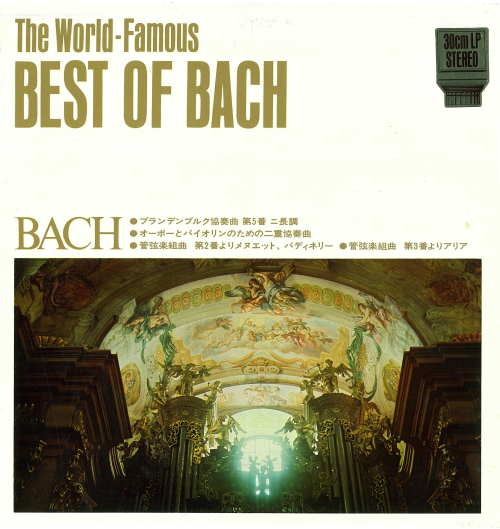

1983年、ドイツのヘルネ市で行われた伝説的な古楽アンサンブル“サワークリーム”コンサート後のスナップ。左から筆者、W.v.ハウヴェ(リコーダー)、伊藤深雪(フォルテピアノ)、F.ブリュッヘン(リコーダー)

言葉としての音楽、そして《ブランデンブルク》の魅力

このアーティキュレーションは「音色」や「情感」の質をもたらし、演奏家は舞台上の俳優のセリフのように、多様な発音で音楽を語るように奏でるのだが、同じ古楽奏者でも演奏家でそのありようはずいぶん違う。概して、ドイツ系の奏者は子音が強く、フランス系は中間的な子音が美しく、イタリア系は母音が明るい。イギリスやオランダ・ベルギー系の音楽家は柔らかい(レオンハルトらの交わし合う音楽の会話はなんと軽やかで素朴で味わい豊かだったことか!)。さらに言えば同じドイツでも南にいくほど子音が柔らかく、北にいくほど鋭くなる傾向がある。こうしたことは音楽家の言語感覚と密接な関係があり、近年は国際化で一概にいえないとはいえ、母語や地域の言葉が演奏に与える影響は少なくない。

一方、語りの「中身」は、フレーズの取り方や語り口で決まる。アーノンクールは旋律に任意な言葉を当て嵌めて、修辞学的に分析するという興味深い試みをしている。

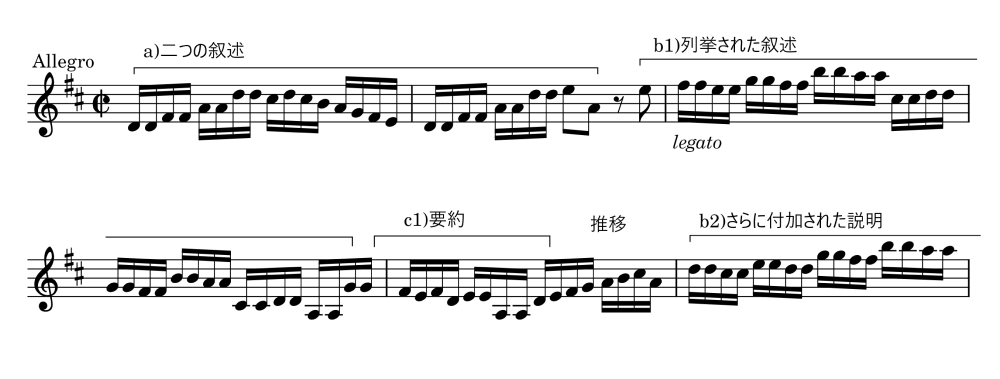

第5番の第1楽章冒頭の旋律を思い浮かべていただきたい。第1~2小節「庭は美しく、そして広い:二つの叙述」、第3~4小節「なぜならそこには樹木や花が咲き繁り:列挙された叙述」。第5小節「こんなにもすばらしくなった:要約」などというように(*)。

*『音楽は対話である』本多優之・那須田務共訳 アカデミア・ミュージック(改訂第2版2006年) 240頁

*ブランデンブルク協奏曲 第5番 BWV1050 冒頭

1989年筆者によるアーノンクールへのインタビュー風景。チューリッヒのアーノンクール自宅にて。

アーノンクールの録音(1981年)をこの文章に従って聴くと面白いから是非やってみてください。このように音楽は言葉なのだ。

《ブランデンブルク協奏曲》はバッハが1721年にケーテン時代以前に書き溜めたイタリア様式のコンチェルトから6曲を選んで浄書し、プロイセン王家のブランデンブルク辺境伯クリスティアン・ルードヴィヒに献呈した楽譜で残されている。曲集成立の契機となった出来事がある。1719年、当時ケーテンの宮廷楽長だったバッハは、宮廷の命を受けて製作家のミートケに大型のチェンバロを注文するためにベルリンへ出かけた。おそらくその折に、当地で私設楽団をもっていた辺境伯を訪ねて演奏を聴かせたところ、伯は大いに喜んで作品を献呈するようバッハに命じたというものだ。

ほどなくしてケーテンは財政難に陥り、転職を考えるようになったバッハは6曲セットの協奏曲集を作成、伯に献呈したというわけだ。実際、この曲集でバッハは、可能な限りのヴァラエティに富んだ楽器の組み合わせとタイプの異なる協奏曲を書くことで、自身の器楽の作曲家としての能力をアピールしているように思える。

ホルンが活躍するフランス風の多楽章形式の第1番、トランペットとリコーダー、オーボエ等のソロ群と弦楽合奏の第2番、弦楽器のみの第3番、独奏ヴァイオリンと2つのリコーダー、弦楽器の第4番、トラヴェルソとヴァイオリン、チェンバロの第5番、弦楽器の中低音と通奏低音の第6番。アーティキュレーションは演奏者の言語感覚に関係していると述べたが、当然ながら楽器の発音の違いもある。筆者は今も《ブランデンブルク協奏曲》を聴くたびにこうした音楽の対話を楽しんでいる。

ジュピター213号掲載記事(2025年7月10日発行)

関連記事はこちら

私のバッハ、この1曲【第1回】 阪田知樹(ピアノ)

私のバッハ、この1曲【第2回】 松井亜希(ソプラノ)

プロフィール

Tsutomu Nasuda

那須田 務

『音楽の友』「レコード芸術ONLINE」「毎日クラシックナビ」のレギュラー執筆者。著書に『ON BOOKS Advance バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ』[『古楽夜話』『教会暦で楽しむバッハの教会カンタータ』等がある。ミュージック・ペンクラブ・ジャパン理事。