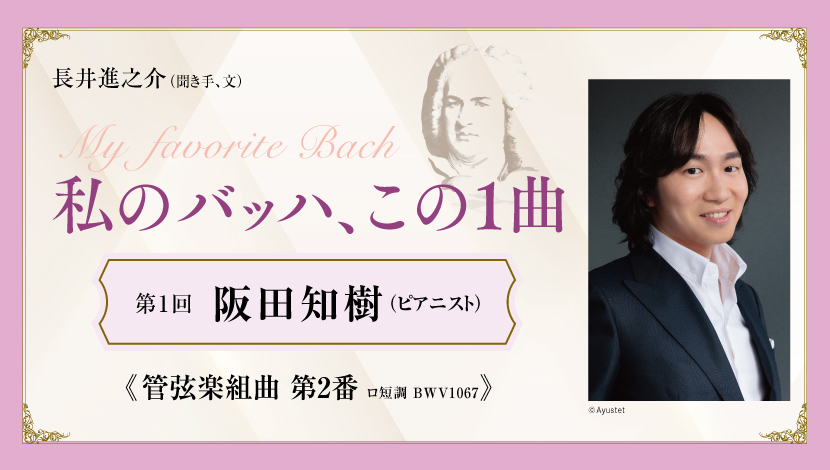

私のバッハ、この1曲【第1回】 阪田知樹(ピアニスト)

2025.04.03 インタビュー 連載 長井進之介

管弦楽組曲 第2番 ロ短調 BWV1067

音楽を愛する全ての人にとって間違いなく重要な存在であるヨハン・セバスティアン・バッハの音楽。現在活躍されているアーティストも様々な形でこの作曲家の作品と向き合ってきているはずだが、どんな作品が好きで、また思い出があるのだろう。本インタビューでは、多くの方が気になるその疑問を尋ねていく。今回は、『バッハ2025 綾なす調和』の特別企画である「レクチャー&コンサート」(7月25日)に出演される、ピアニストの阪田知樹さんにとっての「この1曲」についてお話いただいた。

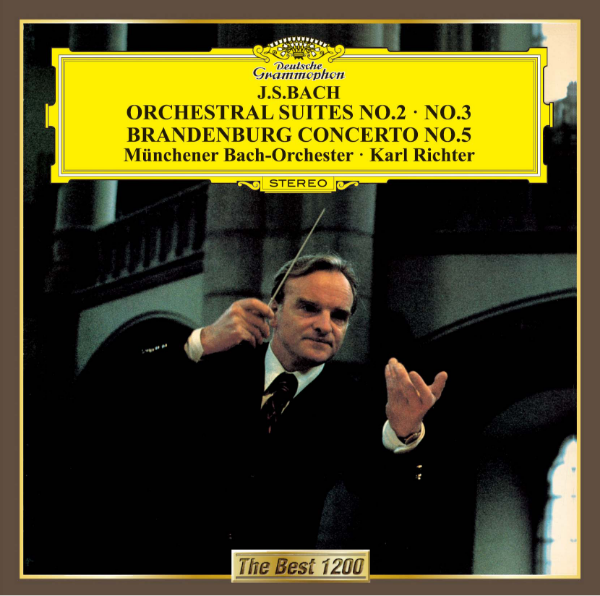

あまりにも名曲がたくさんあるので選ぶのは難しかったのですが、今回は自分にとっての音楽の原点という観点から《管弦楽組曲第2番ロ短調 BWV1067》を選ばせていただきました。小学校5年生のときに《フランス組曲 BWV812-817》を勉強していた際、ほかのジャンルの曲を聴こうと思ってCDショップで見つけたのが、カール・リヒターの指揮、オーレル・ニコレのフルート、そしてミュンヘン・バッハ管弦楽団の演奏によるこの曲の入ったCDでした。同曲の第3番や《ブランデンブルク協奏曲第5番 BWV1050》も入っていたのですが、とくに第2番を聴いたとき、その音楽の多彩さ、バッハの音楽のもっている広がりに衝撃を受けて、よりこの作曲家に興味をもつようになったのです。これをきっかけに《マタイ受難曲 BWV244》や《ミサ曲ロ短調 BWV232》なども聴くようにもなりました。

「J.S.バッハ:管弦楽組曲第2番&第3番、ブランデンブルク協奏曲第5番」

カール・リヒター 指揮 ミュンヘン・バッハ管弦楽団 UCCG-5325

©ユニバーサル ミュージック

もし“この曲でおすすめのCDは?”と聞かれたら間違いなく最初に聴いたカール・リヒター指揮のものを挙げるのですが、当時なぜこのCDを手に取ったのかはよく覚えていません。単純にバッハを勉強するために色々なCDを手に取るなかで、“バッハにオーケストラの組曲があるんだ!おもしろそう”という認識で購入しました。ただ、聴いてすぐに“ビビッ”とくるものがありましたね。そこからバッハという作曲家がもっと好きになりました。そこで何が大きく変わったのかというと、より彼の音楽を理解できるようになったというところだと思います。そのとき弾いていた《フランス組曲》をはじめ、《イギリス組曲 BWV806-811》や《パルティータ BWV825-830》といった作品は舞曲が順番に並んでいる楽曲で、それぞれの性格というのはもちろん勉強していたのですが、頭の中でわかっているだけで、実感がありませんでした。そんなときに《管弦楽組曲第2番》を聴いて、映像などで見ていたサラバンドやブレーなどの舞曲について“こういうものだったのか!”とイメージがはっきりと自分の中で持てるようになったのです。

《管弦楽組曲第2番》との出会いは、8年ほど前にバッハの《フランス風序曲ロ短調 BWV831》を演奏会で取り上げるきっかけにもなりました。同じ調性ですし、楽曲の形式なども似ているのですよね。こうしてレパートリー選択にも影響を与えるほど自分の中で大きな存在となっているのです。ピアノを弾く人にもぜひいろいろなジャンルの楽曲を聴いていただきたいですね。例えば、中学生の時に《イタリア協奏曲 BWV971》を勉強したのですが、そのときもバッハが影響を受けたヴィヴァルディの協奏曲の録音を聴いてみたりして、作品のイメージがつかみやすくなりました。様々なジャンルの楽曲を聴くことは勉強になることはもちろんですが、感性や音楽的な引き出しを充実させることができると思います。

ここまで、ピアニストとしての阪田さんにとってのバッハの影響についてお話しいただいてきたが、今度は作曲家としての阪田さんへの影響についても尋ねた。

《管弦楽組曲第2番》を聴いてすぐ、バッハ風の曲を書いてみようと思い、挑戦したことがありました。そのときすでに《インヴェンション BWV772-786》や《シンフォニア BWV787-801》といった鍵盤楽器のための作品を弾いており、バッハという作曲家は好きだったのですが、オーケストラのための組曲を聴いたときには本当に感激しましたし、改めてバッハの偉大さを感じました。これを子供なりに受け止めた結果だと思います。《管弦楽組曲第2番》はいまでもよく聴いています。背筋を伸ばして聴かないと…と思う反面、聴くと音楽が持っている包容力によって癒されたり落ち着けたりもします。同時に、自分にとっての原点に立ち返る感覚もあるのです。

こうしてお話をうかがっていると、阪田さんの音楽人生におけるバッハの占める大きさが窺える。

ほかの作曲家を演奏会で取り上げることが非常に多いので、あまり私とバッハが結びつかないかもしれませんが、自分の中ではバッハの音楽が一つの大きな軸になっています。大事にしたいし、大事にされるべき作曲家です。《平均律クラヴィーア曲集 BWV846-893》は全曲勉強しましたし、さきほど挙げた《フランス組曲》をはじめとする鍵盤楽器のための作品も演奏してきました。また、コロナ禍には《ゴルトベルク変奏曲 BWV988》に毎日向き合っていた時期もありました。これは勉強という意味もありましたが、“好きだから弾きたい”という想いで弾いていましたね。演奏会が次々となくなって、世の中も不安に包まれているとき、自分の中にある感情をこの曲が受け止めてくれたのです。コロナ禍で改めてバッハという存在の大きさを実感しましたね。また同じ時期に《トッカータ、アダージョとフーガ ハ長調 BWV564》のアダージョをピアノのために編曲したりもして、こちらは演奏会でも弾いたことがあります。改めて、自分の音楽活動とバッハは極めて密接につながっているということを実感しています。

阪田さんは7月のレクチャーコンサートではバッハの影響を大きく受けた作曲家であるメンデルスゾーンの《厳格なる変奏曲 op. 54》やバッハの声楽曲などを演奏する予定だ。

《厳格なる変奏曲》は対位法やコラールの書法など、バッハから受けたあらゆる影響が盛り込まれた名曲で、ぜひ弾きたいと思い選びました。バッハの声楽曲については彼の代表的作品ですね。また、歌は私が演奏するうえで大切にしているものです。楽器が生まれる前から存在するものであり、音楽そのものの原点といえます。声楽作品は自分のために編曲したことはあるのですが、伴奏するのははじめてなので、今回向き合えることがとても楽しみです。

ジュピター211号掲載記事(2025年3月13日発行)

プロフィール

ピアニスト

阪田知樹

2016年フランツ・リスト国際ピアノコンクール第1位、6つの特別賞。2021年エリザベート王妃国際音楽コンクール第4位入賞。第14回ヴァン・クライバーン国際ピアノコンクールにて弱冠19歳で最年少入賞。世界各地20ヵ国以上で演奏を重ね、国際音楽祭への出演多数。2015年CDデビュー、2020年3月、世界初録音を含む意欲的な編曲作品アルバムをリリース。音楽之友社より阪田作編曲作品の楽譜を出版。2017年横浜文化賞文化・芸術奨励賞、2023年第32回出光音楽賞、第72回神奈川文化賞未来賞を受賞。

プロフィール

聞き手、文

長井進之介

国立音楽大学大学院修士課程器楽專攻(伴奏)修了、同大学院博士後期課程音楽学領域単位取得。 2007年度〈柴田南雄音楽評論賞〉奨励賞受賞。著書に『OHHASHI いい音をいつまでも』(創英社/三省堂書店)など。インターネットラジオ「OTTAVA」プレゼンターおよび国立音楽大学大学院伴奏助手。

関連公演情報

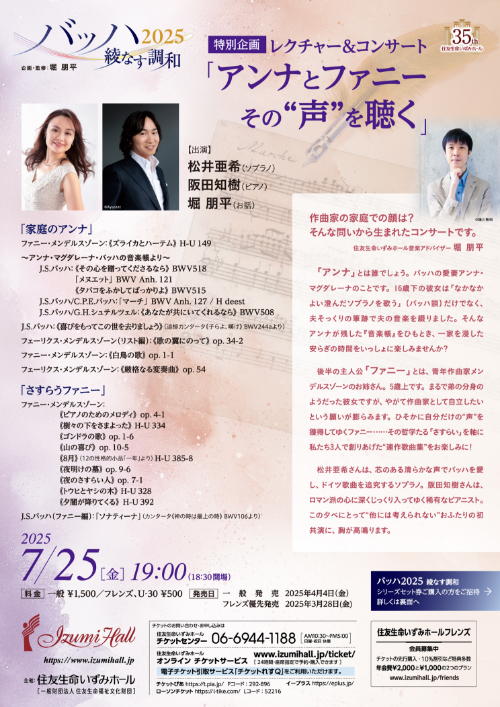

- バッハ2025 綾なす調和

<特別企画>

レクチャー&コンサート「アンナとファニー

その“声”を聴く」 - 2025/ 7/25(金)19:00

松井亜希(ソプラノ)、阪田知樹(ピアノ)、堀 朋平(お話)

J.S.バッハ:

《喜びをもってこの世を去りましょう》(追悼カンタータ《子らよ、嘆け》BWV244aより)

アンナ・マグダレーナ・バッハの音楽帳より(抜粋)

《その心を贈ってくださるなら》BWV518

「メヌエット」 BWV Anh. 121

ファニー・メンデルスゾーン:

《夜のさすらい人》op.7-1

《ゴンドラの歌》op.1-6

《8月》12の性格的小品「一年」よりH-U 385-8

フェーリクス・メンデルスゾーン:

厳格なる変奏曲op. 54 ほか

一般 ¥1,500 フレンズ、U-30¥500

※6公演セット券購入者は本公演にご招待いたします。

【2025年3月28日(金)フレンズ発売/

2025年4月4日(金)一般発売】