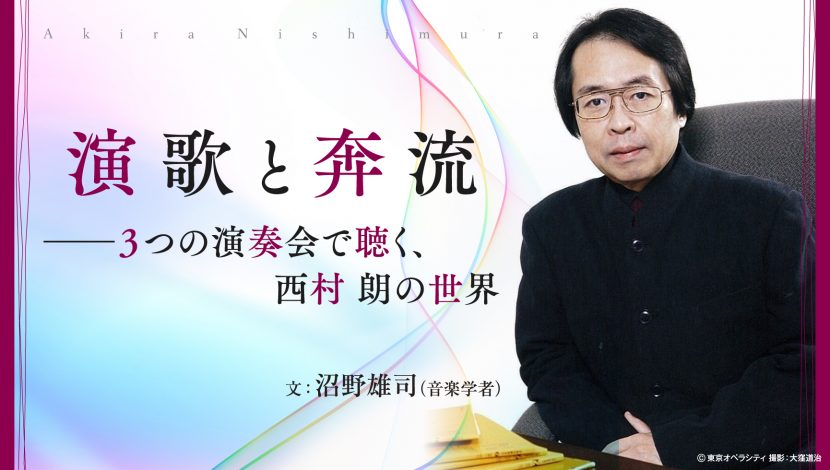

演歌と奔流 ──3つの演奏会で聴く、西村 朗の世界

2025.05.21 エッセイ 沼野雄司 西村 朗

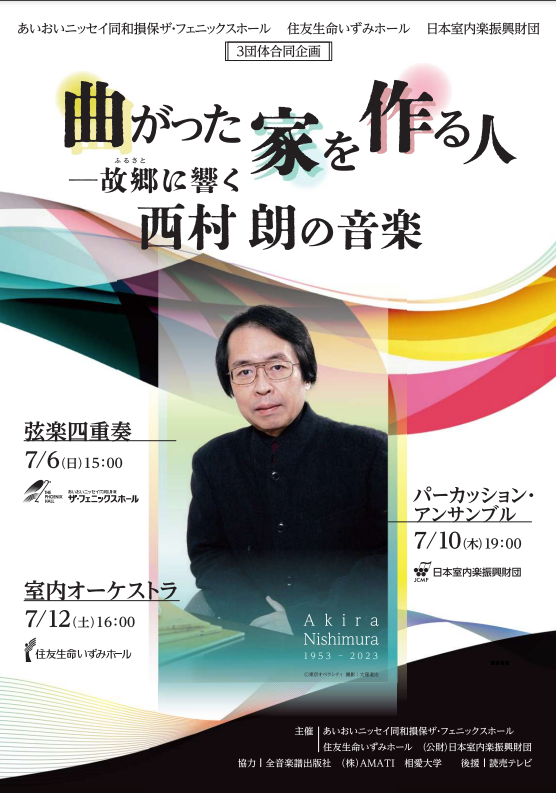

西村朗の音楽を、故郷、大阪に響かせたい──その願いが結実し、一大プロジェクトが実現しました。ザ・フェニックスホール、日本室内楽振興財団、住友生命いずみホールが協同し、西村朗を特集する3つの演奏会を開催します。生前作曲家と交流が深かった音楽学者が西村朗について、そしてこの企画の魅力について語ります。

幸か不幸か、西村朗と一緒にカラオケに行ったことは一度もない。

わたし自身はカラオケが嫌いというわけではないが好きでもなく、よほど誘われない限りは訪れないのだが、少なくとも20年くらい前の西村さんは、飲み会のあと、好んでカラオケへと足を運んでいた。当時、われわれがともに勤務していた東京音楽大学の作曲科の学生や助手がよく「昨日も西村先生とカラオケで深夜まで・・・・・・」などと話をしていたのをよく覚えている。

最先端の現代作曲家とカラオケ。ちょっと不思議な取り合わせだ。しかも、である。いったい西村さんはカラオケでどんな曲を歌うの?と学生に訊くと、ド演歌一本やりなのだという(具体的な曲名もいくつか教えてもらったのだが失念してしまった)。現代作曲家と演歌!これには心底びっくりしたものだ。

しかし同時にこの時、ほとんど啓示に打たれるようにして、西村朗の音楽の核が分かったような気がしたのである。

一般的に、「現代音楽」というのはハイブロウで知的な音楽とされている。対して「演歌」は旧い世代の庶民的な感情を吐露する歌ということになろう。つまり、現代音楽と演歌は、社会のなかではまったく異なった領域に位置する音楽といってかまわないと思う。

実際、社会学者のピエール・ブルデューはかつて、フランス人のさまざまな嗜好と階級の関係を大規模に調査して『ディスタンクシオン』という書物にまとめているが、このなかではブーレーズやクセナキスなどの現代音楽は「経済資本」(つまりはお金)と「文化資本」(いわゆる教養など)の両方がきわめて高い人々に好まれるというデータが提出されている。一方でフランスの演歌(?)にあたるシャンソンはどうかといえば──読者の予想通り──もっぱら、その両方が低い人々に好まれているのだ。両者は社会のなかで、ちょうど対照をなしているわけである。

ところが、西村朗という実存のなかでは、この対極がすんなりと一緒になっていた。

おそらく、ここに彼の最大の特徴、そしてアドバンテージがあったように思うのだ。昭和30年代から40年代にかけて大阪の下町に育ち、心のなかに演歌を秘めながらも、彼は東京に向かい、芸大に通って最先端の音楽を書こうとした。そんな青年が最初に挫折を体験するのはむしろ必然だったといえよう。

入学当初の彼は、わたしとの対談『光の雅歌西村朗の音楽』(春秋社)の中で「適応不全」という言葉を使って説明しているように、華麗な音楽能力を誇る作曲科の同級生たちに引け目を感じるばかりだったという。彼らの多くは音楽一家に育ち、小さいころから言葉を覚えるようにしてピアノを学び、楽譜を見れば初見ですらすらと指が動くような人々だった(ちなみに、同級生には藤井一興や鈴木雅明、一学年上には野平一郎らがいる)。

西村朗という作曲家の非凡は、その引け目を「アジア」というキーワードに出会ったときにくるりと反転させてしまった点に尽きる。いわば一種の「逆ギレ」が、あるとき、彼のなかで生じたのだ。

昭和の演歌と東アジアの民族音楽に通底する、あまりにも熱い、どろどろとたぎるような情感の塊。高級とか低級とか、エリートとか庶民といった区分など、まったく無効にしてしまうような、とてつもなく巨大で、目も眩むようなエネルギーの束。彼はそれを、そのまま躊躇なく「現代音楽」のなかに注ぎ込んだ。怒りと祈りとともに。

その時だ。

音の群れはかつて歴史が経験しなかったような密度の奔流と化し、はるか天空に向かって飛翔をはじめた。誰も見たことのない、誰も聴いたことのない、ほとんど宗教体験にも近い極彩色の音響が、このみじめな世界のなかに立ちあがった──なぜかこう書いているだけで、涙がぽろぽろとこぼれてくる──。

これこそが西村朗の音楽にほかならない。こんな音楽はほかにない。

3つのジャンルで浸る、西村朗の音響世界

彼の故郷、大阪での3回の演奏会は、この稀有な作曲家の全貌をこれ以上ないかたちで描きだすものになるはずだ。

皮切りとなるザ・フェニックスホール(7月6日)における弦楽四重奏を4曲ならべた演奏会が、まずはとんでもなく濃い。最初期の「弦楽四重奏のためのヘテロフォニー」から、「光の波」そして「ヌルシンハ」へと続く構成は、彼の音楽に慣れていないひとには激辛料理の連続のように感じられるかもしれない。しかしそこで体験できる「痺れ」は、他の作曲家の作品では絶対に味わえないものだ。

読売テレビ10ホール(7月10日)での打楽器アンサンブル演奏会は、編成の都合上なかなか取りあげられない、しかし重要な作品ばかりが並んでいる。邦楽器とマリンバ、そして打楽器群がせめぎあう様子は、当然のことながら西村作品のなかでももっとも濃厚な「民族性」を湛えるものになろう。そして最後に置かれた「ケチャ」は1979年、若き西村が完全に「逆ギレ」を果たした記念すべき作品。こんな現代音楽はそれまで存在しなかった。

そして最後は、住友生命いずみホールでの演奏会(7月12日)。ここでは後期の西村朗にとってもっとも重要な指揮者である飯森範親、そしてもっとも重要な演奏団体であるいずみシンフォニエッタ大阪のために書かれた作品群が3曲並べて演奏される。とりわけ、病が決定的な状態になる直前に書かれた〈胡蝶夢〉の妖艶と虚無の狭間をさまよう響きは必聴だ。プログラムの最後に〈リンカネイション(転生)〉が置かれているのは、演奏家たちの祈りをあらわしていよう。

それにしても、いずみシンフォニエッタ大阪の舞台でトークをする西村朗の、なんと楽しそうだったことか。東京の演奏会でのそれとは異なり、ここで彼はネイティヴの大阪人として、近所のオッチャンのような風情で軽やかに喋り、客席と一体化していた。東京から訪れたわたしは、そんな、普段とはちがう西村さんを目撃すると、なぜだか大変に嬉しい気分になったものだ。そう、あれは一体、なぜだったのだろう。

第43回定期演奏会(2020年2月8日)でのプレトークの模様。

常任指揮者の飯森範親と。

ジュピター211号掲載記事(2025年3月13日発行)

プロフィール

Akira Nishimura(1953–2023)

西村 朗

大阪市に生まれる。東京芸術大学卒業、同大学院修了。 日本音楽コンクール作曲部門第1位(1974)、エリザベート国際音楽コンクール作曲部門大賞(77・ブリュッセル)、ルイジ・ダルッラピッコラ作曲賞(77・ミラノ)、尾高賞を6回(88・92・93・08・11・22)、中島健蔵音楽賞(90)、京都音楽賞[実践部門賞](91)、第36回(04年度)サントリー音楽賞、第47回毎日芸術賞(05)等を受賞。2013年紫綬褒章を授与される。この他、02年度芸術祭大賞に「アルディッティSQプレイズ西村朗『西村朗作品集5』」が、05年度芸術祭優秀賞に「メタモルフォーシス・西村朗室内交響曲」が選ばれる。2000年よりいずみシンフォニエッタ大阪の音楽監督に就任、NHK-FM「現代の音楽」の解説や「N響アワー」の司会者を務める。2010年草津夏期国際音楽フェスティヴァルの音楽監督に就任。東京音楽大学教授。2019年2月には、新国立劇場6年ぶりとなる創作委嘱作品・世界初演「紫苑物語」がオペラ芸術監督大野和士の指揮で上演され、大成功を収める。 2023年9月7日69歳で死去。

プロフィール

Yuji Numano

沼野雄司(音楽学者)

東京藝術大学大学院博士課程修了。現在、桐朋学園大学教授。主に20世紀音楽をテーマに幅広く活動中。新著『トーキョー・シンコペーション 音楽表現の現在』(音楽之友社)では、新しい音楽批評のかたちを模索。他の著書に『現代音楽史 闘争しつづける芸術のゆくえ』(中公新書、第34回ミュージック・ペンクラブ賞)、『孤独な射手の肖像エドガー・ヴァレーズとその時代』(春秋社、第29回吉田秀和賞)、『音楽学への招待』(春秋社)など。

関連公演情報

- 【3団体合同企画】曲がった家を作る人──故郷(ふるさと)に響く西村 朗の音楽

- 3公演セット券 11,000円

販売場所・数量限定、6/30(月)まで販売【発売中】

4公演セット券[いずみシンフォニエッタ大阪サポーター2025+「曲がった家を作る人」セット券]も販売 15,500円

7/6 (日) 15:00

〈弦楽四重奏〉

あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホール

【曲目】

弦楽四重奏のためのヘテロフォニー(1975/1987)

弦楽四重奏 第2番 〈光の波〉(1992)

青い龍 弦楽四重奏のための(2019)【日本初演】

弦楽四重奏 第4番 〈ヌルシンハ(人獅子)〉(2007)

【出演者】

郷古 廉、石上真由子(ヴァイオリン)、大野若菜(ヴィオラ)、水野優也(チェロ)

【主催】

あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホール

【単独券3/21(金)発売】

一般 ¥4,500 学生(25歳以下) ¥1,500

7/10 (木) 19:00

〈パーカッション・アンサンブル〉

読売テレビ10ホール

【曲目】

覡(カムナギ) 十七絃箏と打楽器のための(1992)

エクタール 3人のマリンバ奏者と2人の打楽器奏者のための(1992)

キトラ 8台のマリンバのための(2019)

ペンタ 5人の打楽器奏者のための(2020)

ケチャ 6人の打楽器奏者のための(1979) 永松 ゆか、牛山泰良(PA)

【出演者】

Soai Percussion Ensemble※、片岡 リサ(十七絃箏)

※中谷 満、宮本妥子、畑中明香、川向志保、松本優輝、石垣真結子、落合空千

、小野竜聖、花田 零、星山理奈、高 眞炫、川久珠寿、林 壮馬、松本知暁

【主催】

公益財団法人 日本室内楽振興財団 協力:相愛大学

【発売中】

一般 ¥4,000 学生 ¥2,000

7/12 (土) 16:00

〈室内オーケストラ〉

住友生命いずみホール

いずみシンフォニエッタ大阪 第54回定期演奏会

「西村 朗―魂の軌跡」

【曲目】

室内交響曲 第1番(2003)

三重協奏曲 〈胡蝶夢〉 ~ヴァイオリン、ハープ、クラリネットと管弦楽のための~(2023)

室内交響曲 第5番 〈リンカネイション(転生)〉(2015)

【出演者】

飯森範親(指揮)、いずみシンフォニエッタ大阪

小栗まち絵(ヴァイオリン)、篠﨑和子(ハープ)、上田 希(クラリネット)、太田真紀(ソプラノ)

【主催】

住友生命いずみホール〔一般財団法人 住友生命福祉文化財団〕

【発売中】

一般 ¥5,500 U-30 ¥1,000

6/4 (水) 19:00

プレ・イベント 西村 朗を語る

読売テレビ10ホール

【お話】

沼野雄司(音楽学者)、池辺晋一郎(作曲家)、小味渕彦之(音楽評論家)

【無料(自由席)/要事前申込(先着260名)】