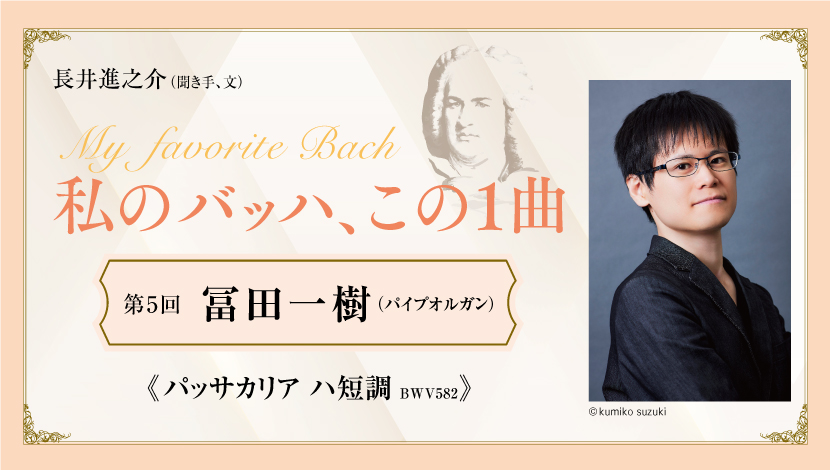

私のバッハ、この1曲【第5回】 冨田一樹(パイプオルガン) 《パッサカリア ハ短調 BWV582》

2025.11.21 冨田一樹 長井進之介

ヨハン・セバスティアン・バッハの音楽は音楽史上で重要な存在であると同時に、アーティストたちにとってもさまざまな形で大切なものとなっている。それぞれどんな作品が好きで、どんな思い出があるのか、ぜひ知りたいところだ。本インタビューでは、多くの方が気になるその疑問を尋ねていく。今回は、『バッハ2025 綾なす調和』のVol.5「揺るがぬ信念」に出演されるオルガニスト、冨田一樹さんにとっての「この1曲」についてお話いただいた。

「《パッサカリア ハ短調 BWV582》です。好きな曲であるということはもちろんなのですが、2016年(第20回)に受けたバッハ国際コンクールで最後に演奏した、ということもあってとても思い入れがあるのです。コンクール以前からレパートリーとして弾いていて、確か大阪音楽大学の卒業試験でも演奏しましたし、演奏会でも取り上げてきました」

《パッサカリア》は冨田が受けた際のバッハ国際コンクールでは課題曲として設定されており、《音楽の捧げもの BWV1079》の〈6声のリチェルカーレ〉のどちらかを弾くことが課されていたという。

「迷いなく決めた記憶があります。もちろん〈6声のリチェルカーレ〉もすばらしい曲なのですが、《パッサカリア》のほうが曲調の変化も多く、"こちらを弾きたい!"と思ったのです。この曲をはじめ、バッハの若い時期の作品にはオルガニストとしての野心のようなもの、端的に言えば自らの技巧を見せようという意識がとても感じられますね。さらに、この曲については「三重対位法」といって、3つの主題を入れ替えても成立してしまう高度な技法が駆使されています。若い時期ならではの情熱的な音楽性と後期にも通じる構築性が見事に融合しており、惹かれてしまいます。コンクールではライプツィヒの聖トーマス教会にあるバッハ・オルガンで演奏したのですが、それもとても心に残っています。決して弾きやすい楽器ではなかったのですが、さすがにバッハの作品を弾くために作られた楽器なので、作品と音色の相性が本当に抜群でした。コンクールのあと、受賞者演奏会でも弾かせていただいたのですが、実はそのときも弾いたのがコンクール事務局からの希望で《パッサカリア》だったのです。2日続けてバッハ・オルガンでこの曲を弾けた、というのは本当に幸せなことでしたね」

2016年7月、聖トーマス教会(ドイツ・ライプツィヒ)で開催されたバッハ国際音楽コンクール。約300年前のバッハ時代の復元楽器を用い、当時の奏法にふさわしい演奏かどうかが審査の重要な基準となる。

バッハの作品を愛し、ドイツで研鑽を積んだ冨田。オルガンはやはりドイツ式のものを弾く機会が多かったようだが、住友生命いずみホールのオルガンはフランス式である。昨年から今年にかけてプロデュースと演奏による公演も行うなど、冨田はこの楽器との関係を深めているが、フランス式の楽器でバッハを演奏するのはどのような感覚なのだろうか。

「フランス式のオルガンでドイツの音楽を演奏する機会は結構あったので、あまり弾きにくさやギャップというのは感じませんが、やはり弾かせていただくたびに色々な発見がありますね。大きな違いとしては音色や倍音の組み立て方なのです。これをうまく作らないと和音がきれいに混ざり合いすぎて、旋律がどこにあるのかがわかりにくくなってしまうなど、バランスが崩れてしまいます。このあたりの調整を自然とできるようになったのは、学生時代から長い間いずみホールで弾かせていただいてきた経験が大きいです。今回も、"友"といえるようなこの楽器でバッハをはじめ様々な作品を演奏できるのがいまからとても楽しみなのです。楽器との関係が深まっているのを感じますし、楽器自体がもっている大好きな音色もたくさんあるので」

2026年3月21日に行われるコンサートでは、バッハはもちろん、ブクステフーデやパッヘルベル、ブルーンスといったバッハ"以前"の作曲家たちの作品も並ぶ。

「オルガン音楽の伝統と継承を聴いていただきたい、という想いで組んでいきました。バッハは„音楽の父"とも呼ばれ、音楽史において圧倒的な存在感を放っていますし、当然重要な作曲家です。しかし、彼が突如歴史を作り出したのではなく、その前にいろいろな作曲家がいて、彼らの生み出した素晴らしい作品があり、その土台があるからこそバッハは後世に残るものをたくさん生み出していくことができたのです。その"継承"を垣間見られるようなものになれば…と思い今回のプログラムをつくっていきました。ブクステフーデはとりわけバッハへの影響が大きかったですし、ベームはバッハがかなり若い時に接点があったとされる人物でもあり、彼からも影響を受けたと考えられています。また、あまり知られていないのですがフィッシャーはバッハの《平均律クラヴィーア曲集 BWV846-893》のコンセプトのもとになった作品、今回も演奏させていただく《プレリュードとフーガ》を書いています。とても大事な曲集なのですが、まだあまり知られていないので、今回ぜひ多くの方にお聞きいただきたいと思っています。そしてバッハはコラールや《トッカータとフーガ BWV565》などで、様々な側面を見ていただけるようにしています」

バッハへと至る歴史を俯瞰できるプログラムを通して、改めてバッハの魅力を感じていただけるコンサートになることだろう。深くバッハを愛する冨田だが、彼がバッハ、そしてオルガンに惹かれたのは中学生の頃だったという。

「母がクラシック音楽を聴くのが大好きで、たくさんCDを持っているのですが、たまたまそのなかにあったバッハのオルガン作品のCDを聴いたところ、衝撃を受けてしまったのです。そして"どうしてもこの楽器を弾きたい!"と思いましたね。もともとピアノは弾いていましたし、いろいろなクラシックの楽曲を聴いてはいたのですが、オルガンの独自の音色と世界観に強く惹かれてしまったのです。本当に大切な出会いでした。私はいま作曲や編曲もしているのですが、それにあたってもバッハの作品を学んでいることがものすごく活きています。これからも大切にバッハと向き合っていきたいです」

ジュピター215号掲載記事(2025年11月13日発行)

プロフィール

Kazuki Tomita

冨田一樹

大阪音楽大学オルガン専攻を最優秀賞を得て首席で卒業。同大学音楽専攻科オルガン専攻を修了。リューベック音楽大学大学院オルガン科修士課程を最高得点で修了。オルガンをアルフィート・ガスト、古楽をハンス・ユルゲン・シュノールの各氏に師事。ライプツィヒ第20回バッハ国際コンクールオルガン部門で日本人初となる第一位と聴衆賞を受賞。「咲くやこの花賞(音楽部門)」「音楽クリティック・クラブ賞(奨励賞)」「坂井時忠音楽賞」「2023年度(令和5年)大阪文化賞」等を受賞。ドキュメンタリー番組「情熱大陸」(2016年12月)に出演。神戸女学院大学非常勤講師。(一社)日本オルガニスト協会会員。

プロフィール

Shinnosuke nagai

長井進之介

立音楽大学大学院修士課程器楽專攻(伴奏)修了、同大学院博士後期課程音楽学領域単位取得。 2007年度〈柴田南雄音楽評論賞﹀奨励賞受賞。著書に『OHHASHI いい音をいつまでも』(創英社/三省堂書店)など。インターネットラジオ「OTTAVA」プレゼンターおよび国立音楽大学大学院伴奏助手、群馬大学共同教育学部非常勤講師。

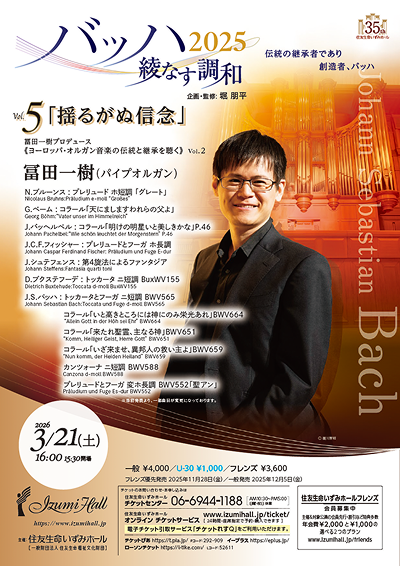

関連公演情報

- バッハ2025 綾なす調和

Vol.5「揺るがぬ信念」 - 冨田一樹 プロデュース

《ヨーロッパ・オルガン音楽の伝統と継承を聴く》 Vol.2

2026年3月21日(土) 16:00開演

一般 ¥4,000

U-30 ¥1,000

フレンズ ¥3,600

【出演】冨田一樹(パイプオルガン)

N.ブルーンス : プレリュード ホ短調 「グレート」

G.ベーム : コラール「天にましますわれらの父よ」

J.パッヘルベル : コラール「明けの明星いと美しきかな」 P.46

J.C.F.フィッシャー : プレリュードとフーガ ホ長調

J.シュテフェンス : 第4旋法によるファンタジア

D.ブクステフーデ : トッカータ ニ短調 BuxWV155

J.S.バッハ:

トッカータとフーガ ニ短調 BWV565

コラール「いと高きところには神にのみ栄光あれ」BWV664

コラール「来たれ聖霊、主なる神」BWV651

コラール「いざ来ませ、異邦人の救い主よ」BWV659

カンツォーナ ニ短調 BWV588

プレリュードとフーガ 変ホ長調 BWV552 「聖アン」

【この演奏を聴いてみよう!】

J.S.バッハ : パッサカリア ハ短調 BWV582

[演奏]冨田一樹(オルガン)

[収録]ドイツ・リューベック 聖ヤコビ教会 大オルガン

荘厳な響きが空間を満たす、バッハの傑作

北ドイツの歴史的なオルガンで奏でられる、冨田一樹さんによる圧巻の演奏。

誌面で語られた想いとともに、ぜひ実際の音で感じてください。

YouTube