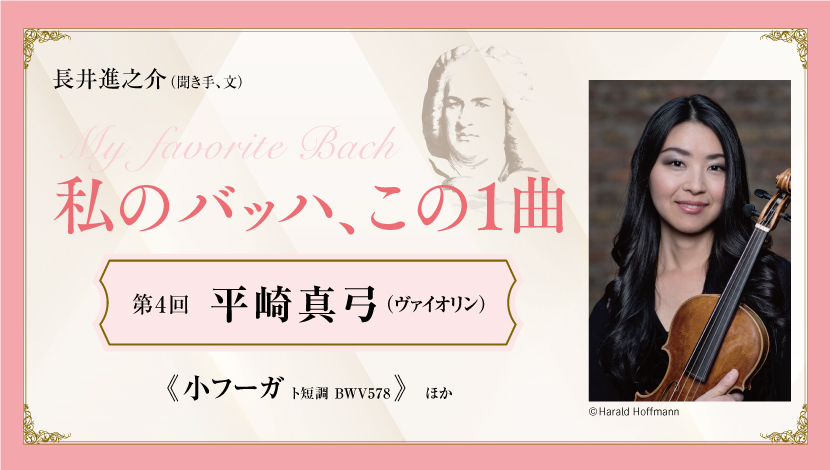

私のバッハ、この1曲【第4回】 平崎真弓(ヴァイオリン)《小フーガ ト短調 BWV578》 ほか

2025.09.19 インタビュー 連載 長井進之介

ヨハン・セバスティアン・バッハの音楽は音楽史上で重要な存在であると同時に、アーティストたちにとってもさまざまな形で大切なものとなっている。それぞれどんな作品が好きで、また思い出があるのか、ぜひ知りたいところだ。本インタビューでは、多くの方が気になるその疑問を尋ねていく。今回は、『バッハ2025 綾なす調和』の第4回「楽器は語る」(2026年3月7日)でベルリン古楽アカデミーと共演する、ヴァイオリニストの平崎真弓さんにとっての「この1曲」についてお話いただいた。

小学校の教科書で出会った《小フーガ》──音楽人生の原点

「どれも素晴らしいのでその中から絞るのは難しく、一曲に絞ることができませんでした。ヴァイオリンでは味わうことの出来ないバッハの密な和声や対位法の響きを、身体全身を通して体感・共鳴出来ることから、パイプオルガンで弾き、聴くバッハのフーガの作品が大好きです。今回は《小フーガ ト短調 BWV578》、《前奏曲とフーガ ト短調 BWV 535》、《幻想曲とフーガ ト短調 BWV 542》、《前奏曲とフーガ イ短調 BWV543》、《トッカータとフーガ ニ短調 BWV538》を挙げさせていただきます。

最初に衝撃を受けたオルガンのフーガ作品との出会いは、小学校の音楽の授業で聴いた《小フーガ ト短調》です。当時の教科書に掲載されていた一曲でした。まだオルガンという楽器のスケールの大きさを想像することすらままならなかった自分にとって、ヴァイオリンやピアノの響きを超えるフーガの重厚な声部の響きには大きな感動を覚えました。そのあとで受けたピアノのレッスンで、姉とともに、ピアノの先生に”先生、パイプオルガンが欲しい!バッハをオルガンで弾きたい!”と無理な希望を話していた記憶が今でも鮮やかに蘇ります。その後、実際にパイプオルガンを弾ける日が来るまでいくつかの過程を経た後、ニュルンベルクでモダン・ヴァイオリンを勉強していた頃に、教会音楽とオルガンを習えるという幸運に恵まれました。その時は毎日のようにバッハのオルガン作品を夢中になって読み、弾いたり聴いたりしていました。もちろん思い出の《小フーガ ト短調》も。これらのことは今までに経験したことのない、身体に新しい生命力が宿ったかの様な強い衝撃でした。オルガンとチェンバロが私をバロック・ヴァイオリンに導いてくれた大きなきっかけになっています」

ライプツィヒで開かれた扉──古楽への道

バッハをはじめ、バロック音楽のスペシャリストとして活躍されている平崎さんだが、この時代の音楽に惹かれるようになったのはなぜだったのだろう。

「思い返せば子供のころからバロック音楽に魅了されており、私としてはモダンからバロックに転向したというよりも、自分が求めるものを探している中でたどりついた道だと思っています。2006年にライプツィヒで行われたヨハン・ゼバスティアン・バッハ国際コンクールに出場したことをきっかけに生まれた、たくさんの素晴らしいご縁のおかげで古楽の勉強を始められたのはとても幸せなことだと思っています。ちょうどこの頃にはオルガンも習い始めていたので、コンクールの合間を縫って、ライプツィヒにある様々なオルガンを見に行ったりもしていました。ライプツィヒでいただいたたくさんの出会いが、いまの私を作ってくれたのだと思っています。バッハの作品は幼少の頃から特にピアノで毎日のように弾いていたので、私の音楽生活に欠かせません。自分の立ち位置を示してくれる作曲家でもあり、音楽家として生きていく中での大事な栄養素のような存在です。私の毎日は常にバッハと共にありますね」

響きの探求──”離れる”ことで深まる理解

バロック・ヴァイオリンで弾くバッハの魅力についてもお話しいただいた。

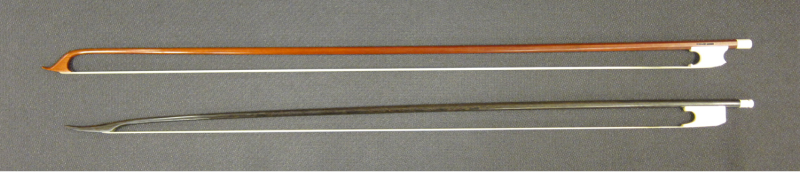

「楽器、音楽そのものがもつ性質といったものを絶妙なバランスで歌い・語り・響かせることではないでしょうか。それを最大限に発揮するためには楽器の準備もとても大切です。ガット弦のセレクションやバロック・ボウとのコンビネーションなど、あらゆる可能性を探っていきます。私は4弦とも裸のガット弦を用いて演奏しているのですが、その全ての弦(声部)の響きや語り具合の特徴は、バッハがヴァイオリンに求めていたと思われるものを最大限に、またはそれ以上に発揮することができるように思います。その響きを追求していく過程はシンプルかつ複雑、そして現実と奇跡の紙一重の連続なのです」

平崎使用の弓:上がクラシカル弓(モーツァルト作品など)、下がバロック弓(バッハ作品など)。

平崎さんはバッハを演奏する際、鍵盤楽器の作品を通じて得たものも大きな糧になっているという。

「鍵盤楽器の作品を演奏する際のアプローチはヴァイオリン演奏においてとても大事な基盤となっております。《無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ BWV1001-1006》に取り組む時にも、バッハがオルガンやチェンバロのために作曲した楽曲から、いつもたくさんのインスピレーションとアイデアをもらっています。いったん自分がいつも弾いている楽器から離れることによって、その楽器でしか発揮できない特別な要素を再発見することができます」

最後に、2026年3月のコンサートへの意気込みについても尋ねた。

「ベルリン古楽アカデミー(以下アカムスと省略)の皆さんと日本で共演するのは初めてなので、いまからとても楽しみです。思い返せば、アカムスの皆さんとは私がまだモダン・ヴァイオリンの学生だった頃から交流がありました。彼らの素晴らしい録音の数々を聴き、そのダイナミックで鮮やかなオーケストラの響きと明確な語りにいつも感銘を受けていました。特にシュテファン・マイ氏が音楽監督を務めた《フーガの技法 BWV1080》は衝撃を受けましたね。今回、皆様には私たちの新しいコンビネーションで、本場ドイツのプログラムをお届けします。たとえば有名な《2台のヴァイオリンのための協奏曲》も演奏しますが、バッハの協奏曲はどれもアンサンブルの構想がすばらしく、どの声部を追って聴いても楽しんでいただけると思います。皆様のご来場をアカムスのメンバーと共に、心待ちにしております」

ジュピター214号掲載記事(2025年9月10日発行)

プロフィール

Mayumi Hirasaki

平崎真弓

東京藝術大学より独ニュルンベルク音楽大学に留学。 2006年第15回J.S.バッハ国際コンクールにおいてモダン・ヴァイオリンで第2位。2008年マイスター取得。同年ブルージュ国際古楽コンクール、バロック・ヴァイオリン部門第3位。ソリストとしての活動のほか、コンチェルト・ケルン、ベルリン古楽アカデミーのコンサートマスターとしても活躍。2017年よりザルツブルグ・モーツァルテウム音楽大学教授。2025年よりベルリン芸術大学古楽科教授。コンチェルト・ケルンとのCD"ピゼンデル"が権威あるオーパス・クラシック賞2023コンチェルト録音部門を受賞。ケルン在住。

プロフィール

Shinnosuke Nagai

長井進之介

国立音楽大学大学院修士課程器楽專攻(伴奏)修了、同大学院博士後期課程音楽学領域単位取得。 2007年度〈柴田南雄音楽評論賞] 奨励賞受賞。著書に『OHHASHI いい音をいつまでも』(創英社/三省堂書店)など。インターネットラジオ「OTTAVA」プレゼンターおよび国立音楽大学大学院伴奏助手、群馬大学共同教育学部非常勤講師。

関連公演情報

- バッハ2025 綾なす調和

Vol.4 「楽器は語る」 - 2026年3月7日(土) 14:00開演

一般 ¥7,000

U-30 ¥2,500

フレンズ ¥6,300

【出演】ベルリン古楽アカデミー/平崎真弓(ヴァイオリン)/ クセニア・レフラー(オーボエ)/ラファエル・アルパーマン(チェンバロ)

※総勢14名

J.S.バッハ:

管弦楽組曲 第2番 イ短調 BWV1067 *ソロ・ヴァイオリン付き第1稿

オーボエ・ダモーレ協奏曲 イ長調 BWV1055R

ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 BWV1041

オーボエ協奏曲 ト短調 BWV1056R

チェンバロ協奏曲 第6番 ヘ長調 BWV1057

2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043