素顔のメンデルスゾーン【第三回】歴史的な「巨匠」の作品をレパートリー化する

2024.08.01 素顔のメンデルスゾーン 連載 小石かつら

バッハ《マタイ受難曲》蘇演

1829年3月11日、ベルリンのジングアカデミーで、「100年間忘れられていた」バッハの《マタイ受難曲》が、メンデルスゾーンによって蘇演された。良く知られた話だ。ところでいったい、これはどういうことだったのだろうか。

ひとつずつ解きほぐそう。まずは、ベルリン・ジングアカデミー。これは、教会に拠らない市民愛好家による合唱協会で、世界最古らしい。フリードリヒ2世の宮廷チェンバロ奏者であったファッシュ(息子)によって、1791年に創設された。メンデルスゾーンの父アブラハムも設立当初から関わっていた。ファッシュとC.P.E.バッハが同じ宮廷に仕えていたからだろう、ファッシュは自作と並行してJ.S.バッハのモテットを練習していたそうである。ベルリン以外にも名を馳せ、1796年には26歳のベートーヴェンがウィーンから客演した記録もある。1800年のファッシュの死後は、彼の弟子のツェルターが引き継いだ。メンデルスゾーンは11歳からツェルターに作曲を習い、ジングアカデミーにも参加している。

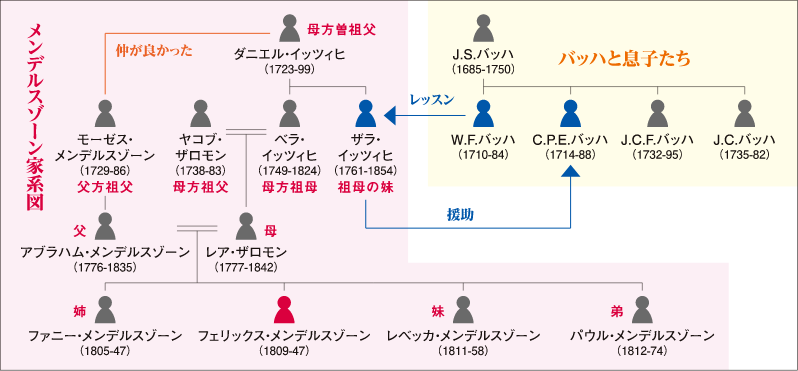

次は、メンデルスゾーンと《マタイ受難曲》の関係。これについては、メンデルスゾーンの母方の曽祖父ダニエル・イッツィヒから話を始めたい。彼はフリードリヒ2世の財務管理官で、これはユダヤ人としては最高の官職だった。銀行家でもあった彼は、メンデルスゾーンの父方の祖父モーゼス・メンデルスゾーンと仲が良かった。このダニエルの娘ベラの娘レア(ダニエルの孫)が、モーゼスの息子アブラハムと結婚して(メンデルスゾーン銀行を経営し)、フェリックス・メンデルスゾーンが生まれるというわけである。【家系図参照】

ベルリン宮廷とジングアカデミーとバッハの息子たちとメンデルスゾーン一家

今回は、この母方の祖母ベラの妹、ザラに注目。彼女は、バッハの長男W.F.バッハに師事したチェンバロ奏者で、サロンを主宰し、ジングアカデミーではバッハの作品を演奏していた。またC.P.E.バッハを後援し、さらには遺族も援助。バッハ一族の作品を買い取り、膨大な自筆譜のコレクションを所有した。ベラの義理の息子となるアブラハム・メンデルスゾーン(フェリックスの父)もまた、C.P.E.バッハの未亡人から大量の手稿譜を入手し、ジングアカデミーに寄贈した。そしてツェルターも、バッハ一族の自筆譜のコレクションを有しており、アカデミーに寄贈した。こうした経緯で、アカデミーにはバッハ一族の自筆譜の大コレクションが形成されることとなったのである。

話は逸れるが、1943年、このコレクションはベルリンからシレジア(現ポーランド)に疎開する。それっきり行方不明になっていたのだが、1999年、ハーバード大学のクリストフ・ヴォルフがキエフのアーカイブで再発見する。わずか2年後の2001年12月、ウクライナ政府はジングアカデミーに資料を返還した。これは戦後史上最もセンセーショナルな返還で、約1万曲、約28万ページの楽譜や自筆譜が、241箱に入れられて戻された。2002年以降、ベルリン州立図書館音楽部門に保管されている。話が逸れたついでにもうひとつ。イギリスのチェリスト、スティーヴン・イッサーリスはダニエル・イッツィヒの子孫である。

さて、バッハの伝統とコレクションを有し、教会から独立した存在のジングアカデミー。その指揮者であったツェルターと筆頭パトロンであり弟子であったメンデルスゾーン。そのタッグでの、バッハの《マタイ受難曲》蘇演。演奏を聴いたのは、当時のプロイセン国王、ヘーゲル、ハイネ、シュライアマハーなど錚々たる面々で、会場に入りきれない人が場外に1000人いたとか。3日後にはグスタフ・ドロイゼンによる批評が新聞『ベルリン・詩・文学・批評向け談話誌』に掲載された。

昨今ベルリンにてバッハの受難曲が再び聴衆の知るところとなったことを、我々は殊の外重視する。我々は、ゲーテがゴシックの教会建築の深遠な芸術性を再認識し、フランスかぶれをしていた当世人たちにそれを理解されたという功績に対して贈るのと同じ感謝の念を、F.メンデルスゾーン氏に贈るのである。(小林義武訳)

グスタフ・ドロイゼンはメンデルスゾーンと同時期にベルリン大学で学び、後にイエナ大学、ベルリン大学教授となる、ドイツ統一を目指した歴史学者である。《マタイ受難曲》は、同年にフランクフルト、翌年、翌々年にはブレスラウ、シュテッティン(現ポーランド)、1832年にはケーニヒスベルク(現ロシア)とカッセル、1833年にはドレスデン、と、各地で再演が続いた。

「忘れ去られていたバッハをメンデルスゾーンが復活させてひろめた」と、よく言われるが、バッハだけが忘れられていたのではなく、当時は「過去の音楽」が全て軽視されていた。過去への歴史意識や伝統重視という考え方が、今よりずっと希薄だったのだ。

ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団での歴史的演奏会シリーズ

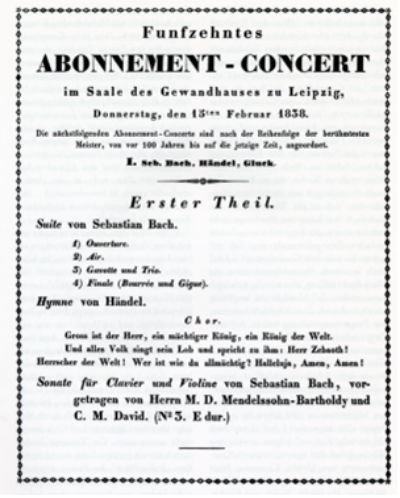

この流れから、1835年にゲヴァントハウス管弦楽団の指揮者となったメンデルスゾーンは、歴史的演奏会シリーズを企画する。1838年、2月15日に始まるシリーズの冒頭、プログラムには次のように書かれた。

今回からの予約演奏会は、100年前から今日に至る有名な作曲家を順に並べたものです。第1回はバッハ、ヘンデル、グルックです。

歴史的演奏会シリーズ第1回(1838年2月15日)のプログラム1枚目

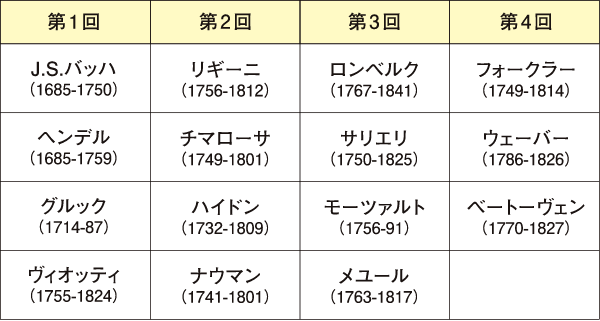

第1回のプログラムは、J.S.バッハの組曲第3番BWV1068、ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタBWV1016、ヘンデルのアンセム〈祭司ザドク〉HWV258、グルックのオペラ《アウルスのイフィゲニア》序曲、《タウリスのイフィゲニア》より第1幕序曲、ヴィオッティのヴァイオリン協奏曲(詳細不明)だった。第2回以降の演奏会で取り上げられた作曲家は表の通り。全4回の演奏会で15人が並べられ、実にその内の半数ほどが、現在の我々が巨匠として共有している作曲家である(判断基準は迷うところだが、現在、聴かれていない作曲家はナウマンやフォークラーくらいだろうか)。

誰が巨匠なのか。誰を巨匠にするのか。「歴史」が定まっていなかった当時、メンデルスゾーンは「ドイツの伝統や歴史」といったものを記述する学者や文化人と親しくしていた。さらには、ベルリンの環境やユダヤ人という出自が、本物以上に純粋で、人工的な理想を作り上げたかもしれない。ともあれ、この歴史的演奏会シリーズがメンデルスゾーンの采配で作られたことは確かなこと。そしてこのあと、この歴史的演奏会を基盤に、ドイツ音楽の伝統が構築されていったこともまた、ひとつの事実である。

4回シリーズの歴史的演奏会で取り上げられた作曲家

ジュピター207号掲載記事(2024年7月10日発行)

プロフィール

音楽学

小石かつら

京都市立芸術大学大学院でピアノ、ライプツィヒ大学、ベルリン工科大学、大阪大学大学院で音楽学を学ぶ。博士(文学)。共訳書に『ギャンブラー・モーツァルト』(春秋社)など。現在、関西学院大学文学部教授。