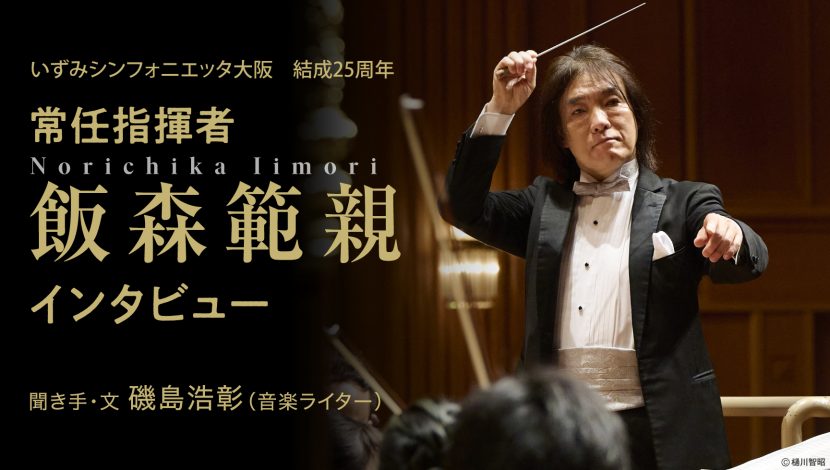

いずみシンフォニエッタ大阪 結成25周年

常任指揮者飯森範親インタビュー

2025.09.29 インタビュー 磯島浩彰

住友生命いずみホールのレジデント・オーケストラ、いずみシンフォニエッタ大阪(以下、ISO)の音楽監督に、ロンドンを拠点に世界で活躍中の現代音楽作曲家・藤倉大が2024年10月に就任した。25年の歴史を有するISO第2章の始まりだ。2000年の「デビューコンサート」以降、楽団を牽引して来た常任指揮者の飯森範親に、ISOのこれまでと、これからについて語ってもらった。

西村 朗、いずみシンフォニエッタ大阪 との出会い

──ISOの指揮者になるまでの経緯を教えてください。

名誉音楽監督の西村朗さん(1953-2023)とは、1994年の東京交響楽団ポルトガル演奏旅行がきっかけで親しくなりました。西村さんと僕は10歳違い。年の離れた弟のように思って頂いたのかもしれません。1997年に東京交響楽団が「サントリー音楽賞」を受賞し、受賞記念演奏会で西村さんの「光の雅歌」を指揮したのですが、その時の演奏を涙ながらに褒めてくださったのは嬉しかったです。いずみホールにレジデントのオーケストラが出来ると聞いたのは1999年頃だったと思います。指揮者をどうするのかの話になって、西村さんが僕の名前を上げてくださったのではないでしょうか。「常任指揮者をお願いしたい」と正式に伝えてくださったのは、住友生命いずみホール所縁の音楽評論家、日下部吉彦先生でした。

──飯森さんといえば、現代音楽のエキスパート。ISOに関わる前から現代音楽に関心はお有りだったのですか。

昔から現代音楽は聴いていました。ドイツ留学中も、ヴォルフガング・リームやハンス・ヴェルナー・ヘンツェといった20世紀を代表する前衛音楽家の演奏会に足を運んでいたくらいですから。新作を世に生み出すことに魅力を感じるようになったのは、作曲家 三木稔さんの創作グランドオペラ「ワカヒメ」を、岡山シンフォニーホールの開館記念事業の一環で作り込んでいた1992年の事でした。スコアに書かれている音符を、音楽という形に作り上げる作業は大変骨が折れる分、達成感がありました。ISOではこれまで世界初演を34曲、日本初演を16曲も手掛けて来ました※。これは腕利きのメンバーが有っての事ですが、なかなかの実績ではないでしょうか。現代音楽の中には、スコアを読み解くのでさえ難しいものもあります。西村さんの作品は複雑で、演奏するのも難しいのですが、楽譜を見ると西村さんの思想や哲学、宗教感のようなものがスッと伝わって来ます。それは、手書きで丁寧に書かれているからだと思うのです。余談ですが、僕はデジタルの楽譜は使わず製本された紙の楽譜でしか演奏しません。 もしかすると感覚的な部分が、西村さんと共通しているのかもしれませんね。

新しい作品、才能との出会い

──ISOで特に印象に残っている演奏会や作品を教えてください。

キラールの『オラワ』やイベールの『室内管弦楽のためのディベルティメント』なんかは、演奏効果のある名曲だと思います。ISOで演奏して以降、色々なオーケストラで取り上げています。カーゲルの『フィナーレ』ですか? 今ではよく知られる作品で、何度か取り上げていますが、ちょっとパフォーマンスが過ぎるかな(笑)。現在、不定期ではありますが、「関西出身若手作曲家委嘱プロジェクト」というのを定期演奏会でやっています。これまで10作品を紹介して来ましたが、2009年の「第22回定期演奏会」で取り上げた山根明季子さんの『Dots Collection Ⅳ』と、2024年の「第51回定期演奏会」の冷水乃栄流(ひやみず のえる)さんの『ハルシネーション』は、インパクトが強く、忘れ得ぬ作品です。冷水さんからはその後、吹奏楽作品『脆性ノスタルジア』という曲を実演したい旨の相談を受け、僕が武蔵野音楽大学ウィンドアンサンブルで世界初演したのですが、演奏直後から話題となり、今では各地の吹奏楽団が取り上げています。若い才能に出会うのも、ISOの楽しみの一つです。

山根明季子『Dots Collection IV』(第22回定期演奏会 2009/6/13)。 この作品は2010年第20回芥川作曲賞を受賞した。

新しい音楽監督との出会いで、より刺激的に

──世界で活躍する藤倉大を新たにISOの音楽監督に招いたのは快挙でした。

本当に良く引き受けて頂いたと思います。これまでの実績はもちろんですが、大阪出身というのがISOにぴったり。ファンの皆さまだけでなく、事務局やメンバーの喜びもひとしお。これまでは、新作初演も含めた近現代作品を中心に、古典派の作品もプログラムに組み込み、レパートリーを拡大していくというのがISOの考え方でした。既定路線に加え、藤倉監督の斬新なアイデアが加わっていく事で、さらに刺激的なものになるはずです。監督とは以前から親しくさせて頂き、「ウェイヴァリング・ワールド~管弦楽のための」をパシフィックフィルハーモニア東京と日本初演し、ソニーからCDがリリースされています。また今年の11月には、新たな作品も日本初演する予定。数々の藤倉作品をISOと共に大阪の地で演奏し、皆さんにお聴きいただけるのが嬉しいです。

藤倉 大新音楽監督

2024年12月に開催した記者発表会で

──2026年2月の「第55回定期演奏会」が実質的な新体制のスタートですね。

西村さんやコンサート・アドバイザー川島素晴さんの曲の他、藤倉監督の意向でポーリン・オリヴェロスやモートン・フェルドマンの作品も演奏します。しかし、このプログラムのメインは、やはり監督の『箏協奏曲』。作品が素晴らしいですし、箏独奏の片岡リサさんにも注目してください。住友生命いずみホールではお馴染みの片岡さんですが、現代作品を弾く能力がずば抜けています。キャラ的に明るく、大阪出身なのもISO的じゃないですか。実は彼女の歌も素敵ですよ。

──近年のクラシック界の傾向として、映画やドラマ、CMで活躍中の劇伴作家が管弦楽曲を作り、それがクラシックの演奏会で取り上げられるようなケースが増えています。

新しい作品がオーケストラで演奏される状況は望ましいこと。例えば、菅野祐悟さんは個人的にお付き合いがあり、今年11月の群馬交響楽団創立80周年記念の新作をお願いしています。彼は固定観念にはまらず、音楽家としてのキャパシティがある稀有な作曲家です。僕は劇伴作家がどうこうではなく、その作曲家がどんな作品を書いているのかに関心があります。良い作品でお客様が喜んでくださるなら、それはお聴き頂きたい。ただISOのプログラミングについては、藤倉監督の考えを尊重しなければなりません。お忙しい監督ですが、関係者を交えた連絡は常に取り合っているので、細かく意思の疎通が図られ、色々な事が動き始めています。新生ISOの活動にご期待いただき、ぜひコンサートホールに足をお運びください。

※デビューコンサートから2025年開催の第54回定期までの飯森範親指揮によるいずみシンフォニエッタ大阪主催公演での初演数。

ジュピター214号掲載記事(2025年9月10日発行)

プロフィール

Norichika Iimori

飯森範親

桐朋学園大学指揮科卒業。国内外のオーケストラを数多く指揮、東京交響楽団正指揮者、ドイツ・ヴュルテンベルク・フィルハーモニー管弦楽団音楽総監督(GMD)、日本センチュリー交響楽団首席指揮者等を歴任。現在、いずみシンフォニエッタ大阪常任指揮者、パシフィックフィルハーモニア東京音楽監督、群馬交響楽団常任指揮者、山形交響楽団桂冠指揮者、東京佼成ウインドオーケストラ首席客演指揮者、中部フィルハーモニー交響楽団首席客演指揮者。2025年4月より武蔵野音楽大学客員教授に就任し、後進の指導にも力を注ぐ。

オフィシャルHPプロフィール

Hiroaki Isojima

磯島浩彰

湖国近江生まれのライター。大手情報誌から某オーケストラの広報マン、劇団制作などを経て、現在フリーで活動。エンタメ業界に携わること約40年。独自のネットワークを駆使したアーティストインタビューを中心に、音楽専門誌やWEBメディア、ホール・演奏団体の広報誌などに寄稿している。

関連公演情報

- 第55回定期演奏会

『これからの世界、これからのいずみシンフォニエッタ大阪』 - 2026.2/11(水·祝) 16:00

(15:30~ ロビーコンサート 15:45~ プレトーク)

一般 ¥5,500

U-30 ¥1,000

フレンズ ¥4,900

【出演者】

飯森範親(指揮)、片岡リサ(箏)

いずみシンフォニエッタ大阪

オリヴェロス : The Well and The Gentle

川島素晴 : ピチェクラリン讃歌

西村 朗 : オルゴン 室内オーケストラのための

フェルドマン : マダム・プレスは先週90歳で亡くなった

公募作品(5重奏以内)

藤倉 大 : 箏協奏曲