素顔のメンデルスゾーン【第五回】グーテンベルク記念祭と《讃歌》

2025.01.29 素顔のメンデルスゾーン 連載 小石かつら

グーテンベルグ記念祭での新作委嘱

1840年6月、ライプツィヒでグーテンベルク記念祭(印刷術400年記念祭)が開催された。グーテンベルクというのは、あの、活版印刷技術の発明者ヨハネス・グーテンベルク(1398?-1468)である。この記念祭、活版印刷術発明400年を記念したものだが、印刷技術が完成した時期は実のところ不明で、グーテンベルク聖書が印刷されたのは1455年だ。1840年当時から「1440年に何があったのかわからない」という疑問が発せられていたというのだからおもしろい。しかし1540年に100年祭、1640年に200年祭、1740年に300年祭が開催されており、慣例として400年祭が行われたとのこと。そしてこのお祭りはライプツィヒだけでなく、マインツ、ドレスデンなどドイツ各地でも開催されたようである。なお、マインツでは1837年にも大規模なグーテンベルク祭が開催されている。

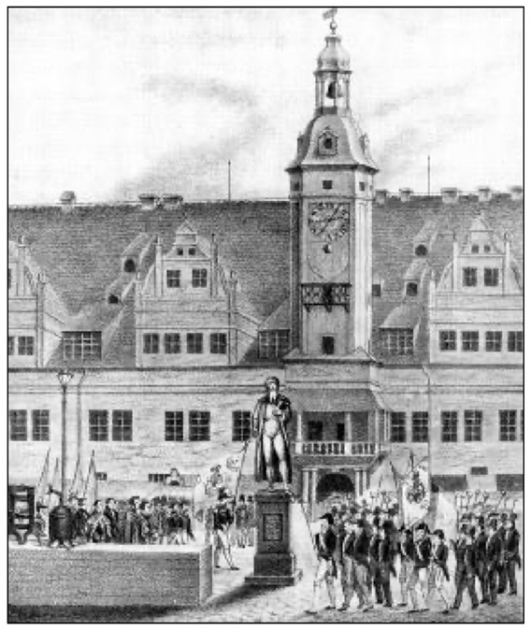

グーテンベルク像の除幕式

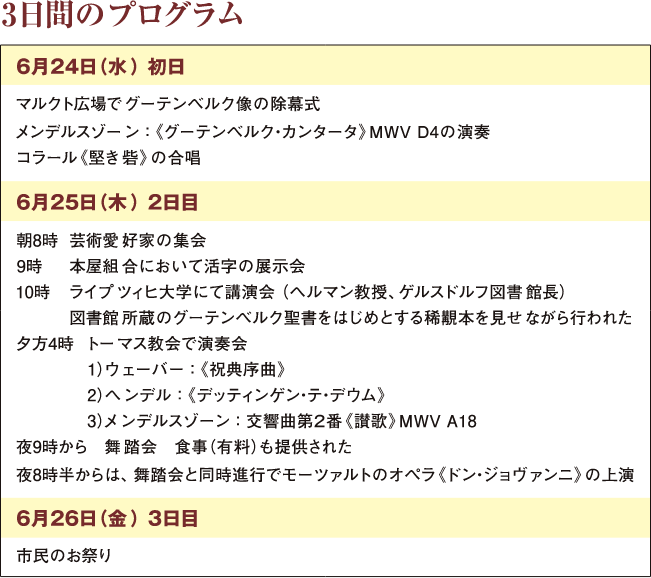

この(いわくありげな)グーテンベルク記念祭のために新曲を依頼されたのが、市の音楽監督メンデルスゾーンだった。彼はこのお祭りのために、2曲の新作を作曲した。お祭りは3日間にわたる盛大なもので、グーテンベルク像の除幕式(絵)、講演会、演奏会、晩餐会、古い書籍の展示会、花火等が開催された。(表1)

表1 ※初日の前日の23日、ロルツィングのオペラ《ハンス・ザックス》初演

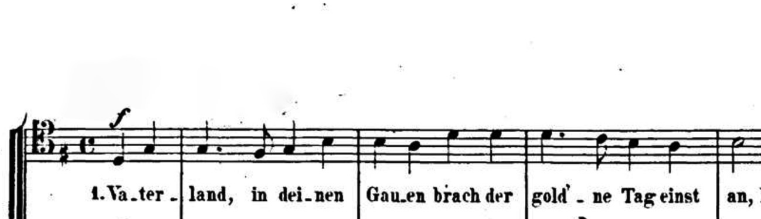

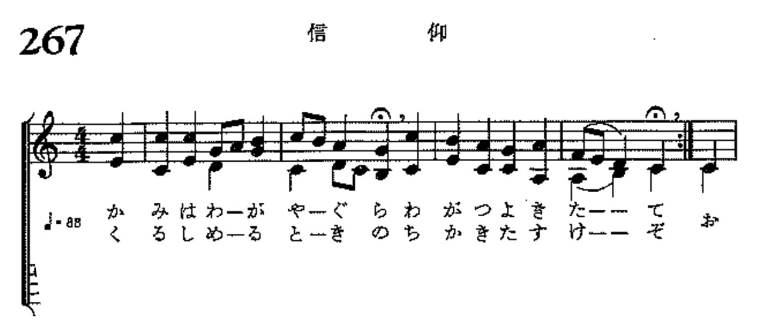

資料がわずかしか見つけられなかったため、限定的にしかプログラムを明らかにできないのだが、表1を見れば、さまざまな催しの中に演奏会が組み込まれていることがわかる。しかもこの演奏会の内容が、きわめて興味深い。まずはメンデルスゾーンの新作《グーテンベルク・カンタータ》と《堅き砦》のセットだ。《グーテンベルク・カンタータ》は、男声合唱と吹奏楽のための作品で、お祭りの初日に市庁舎広場で野外演奏された。16本のトランペット、20本のトロンボーンが吹奏楽に加わり、合唱は200人だったという。作品は4曲から構成されるが、1曲目と終曲はルター派のコラールでできている。とくに終曲の方は、《讃歌》の第8曲でも同じコラールが使われている。(譜例1)その他の2曲は讃美歌の雰囲気で、実際、第2曲はクリスマスの讃美歌となって現在も歌われている。(譜例2)そしてこの《グーテンベルク・カンタータ》のあと、市庁舎広場に集まった聴衆が、ルターの《堅き砦》(譜例3)を皆で大合唱したのだという。

譜例1 《グーテンベルク・カンタータ》終曲および《讃歌》第8曲でのコラール

譜例2 《グーテンベルク・カンタータ》第2曲 後に讃美歌として広まった

譜例3 ルター:堅き砦(日本基督教団『讃美歌』集より第267番)

2日目はトーマス教会でのウェーバーの《祝典序曲》、ヘンデルの《デッティンゲン・テ・デウム》、メンデルスゾーンの新作交響曲のセット。これに加えて夜には《ドン・ジョヴァンニ》。実はこのラインナップは、3年前の1837年のマインツでのグーテンベルク祭の演奏会プログラムと酷似している。作曲者こそ違うものの、テ・デウム、祝典序曲、オペラ、という点は共通なのだ。しかもウェーバーの《祝典序曲》は、同じ曲。いわずもがな、この曲は現在イギリス国歌として有名なGod save the Kingの旋律(当時はザクセンの国歌でもあった)を曲の最後に引用していて、そもそもはザクセンのフリードリッヒ・アウグスト1世の在位55周年の式典のために作曲された作品だ。(その一方で《ドン・ジョヴァンニ》が「舞踏会と並行して」上演された事実は解釈に悩む。メインの客が舞踏会に集う裏番組としての娯楽だったのか、教訓物語だったのか、それとも痛烈な皮肉だったのか・・・)。

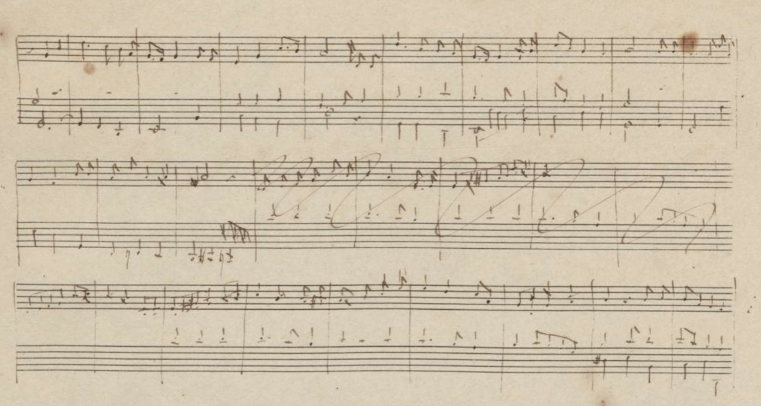

錯綜する思惑、厳しい制約に応える

このように、グーテンベルク祭として全体的な型がほぼ決まっていたプログラムの中で、交響曲第2番《讃歌》Lobgesangは作曲された。初演されたのはトーマス教会での演奏会で、500人以上が演奏に関わり、教会は満席だったらしい。曲の冒頭はオーケストラのみの3楽章、そのあとに合唱曲が続くというイレギュラーなスタイルだ。これが従来のカテゴリーにうまく嵌まらなかったからだろう、シューマンも「器楽部分と声楽部分を切り離すべき」と評していた。本人は初演後の手紙に「ライプツィヒの祝祭のための作品はオラトリオではなく、ドイツ語で《合唱とオーケストラのための交響曲》と呼び《賛美の歌》と名付けた」と書いている。でも、なにしろ国王の在位55周年式典のための《祝典序曲》と、戦勝祝賀行事のための《テ・デウム》に続けて初演されたのだ。しかも前日には野外の広場で聴衆一同で大合唱し、興奮と熱狂を経験した、というシチュエーションだ。期待に応えることは絶対条件だっただろう。愛国的な感謝を提示するためには、ファンファーレで開始し、闇に対する光の勝利を描くことも、神への静かな感謝も、必要だっただろう。《祝典序曲》を受けて、オーケストラ部分も重要だっただろう。ちなみにメンデルスゾーンは3年後の1843年、ドレスデンのツヴィンガー宮殿でのザクセン王像の除幕式のための音楽として、このウェーバーと同じ旋律=国歌を用いた作品を書いている。(譜例4)

譜例4 メンデルスゾーン《ザクセンのフリードリヒ・アウグスト像の除幕式のための音楽》MWV D5のスケッチ。内声にGot save the Kingのメロディが入れられている。(ベルリン国立図書館蔵)

このお祭りに際して、準備期間から当日まで、メンデルスゾーンは数々の運営会議に参加し、練習の段取りに至るまで奔走していた様子が手紙に残されている。また、終了後は家族に全体の成功裡をほのぼのと伝えている。何の目的の祝祭なのか正確にはわかりづらく、政治色も強い機会。メンデルスゾーンは、そのあいまいで複層的で思惑のからまった条件に対して、ぴたりと合わせた最高の作品とパフォーマンスを提供したのである。

ジュピター208号掲載記事 (2024年9月11日発行)

プロフィール

音楽学

小石かつら

京都市立芸術大学大学院でピアノ、ライプツィヒ大学、ベルリン工科大学、大阪大学大学院で音楽学を学ぶ。博士(文学)。共訳書に『ギャンブラー・モーツァルト』(春秋社)など。現在、関西学院大学文学部教授。